アガリについてで麻雀の基本的な待ちは説明しましたが、対局中に待ちが分からなってしまう方は多いと思います。

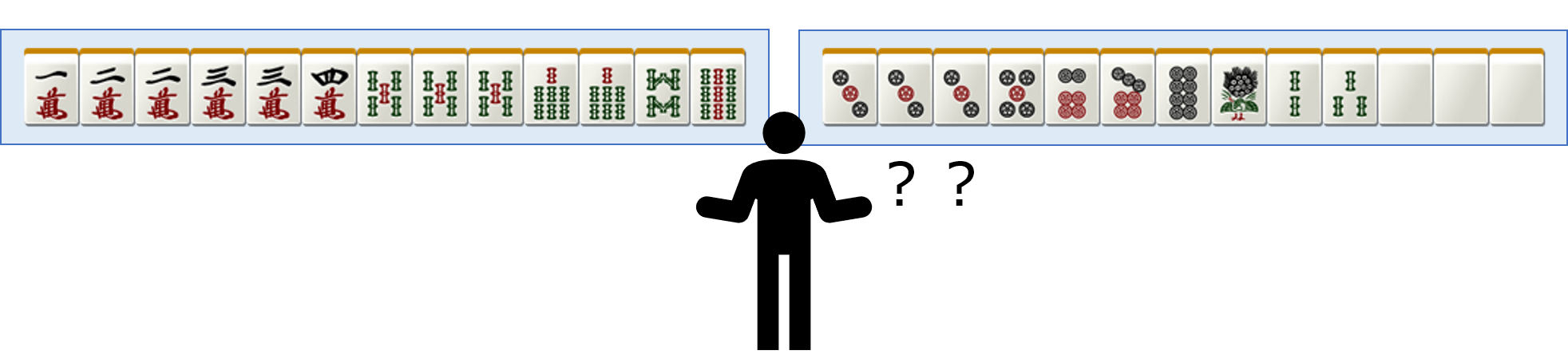

以下の左側の手牌は待ちが2種類、右側の手牌は待ちが3種類ありますが、何待ちか分かりますか?

でも実はこのように手牌が複雑で待ちが分かりづらくても、基本的な待ちの形さえ理解していれば何待ちか分かるのです!

このページでは、複雑な待ちを基本的な待ちの形に分解し、待ちを分かりやすくする方法を説明します。

ちなみに左側の手牌は![]()

![]() 待ち、右側の手牌は

待ち、右側の手牌は![]()

![]()

![]() 待ちです。

待ちです。

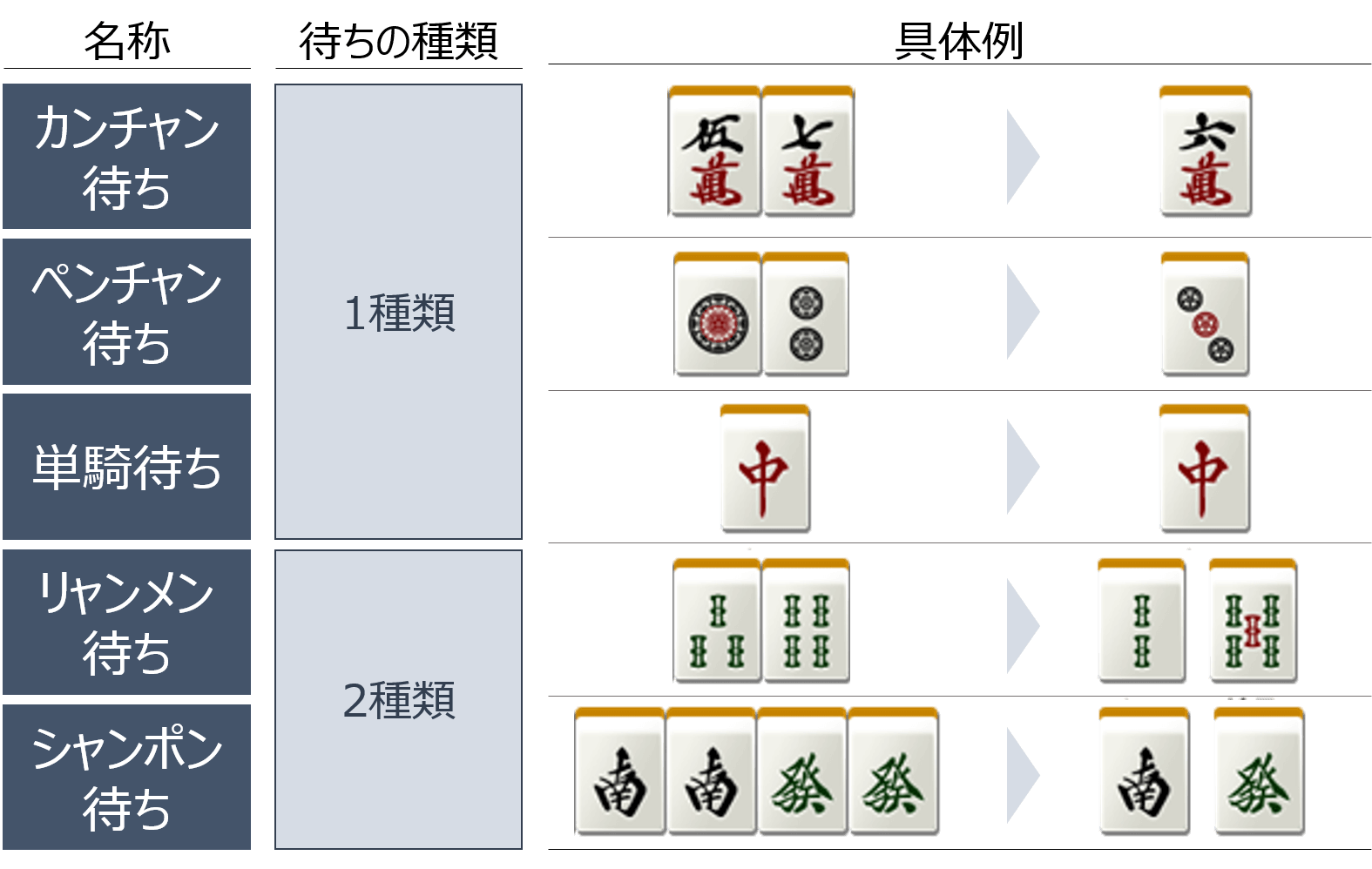

復習:基本的な待ちの形

複雑な待ちの形の前に、まずは基本的な待ちの形について復習しましょう。

基本的な待ちの形には、以下の5パターンがありました。

複雑な待ちの形(2種類待ち)

ここから複雑な待ちの形について説明します。

複雑な待ちの形の中でも、2種類の待ち牌があるケースについて説明します。

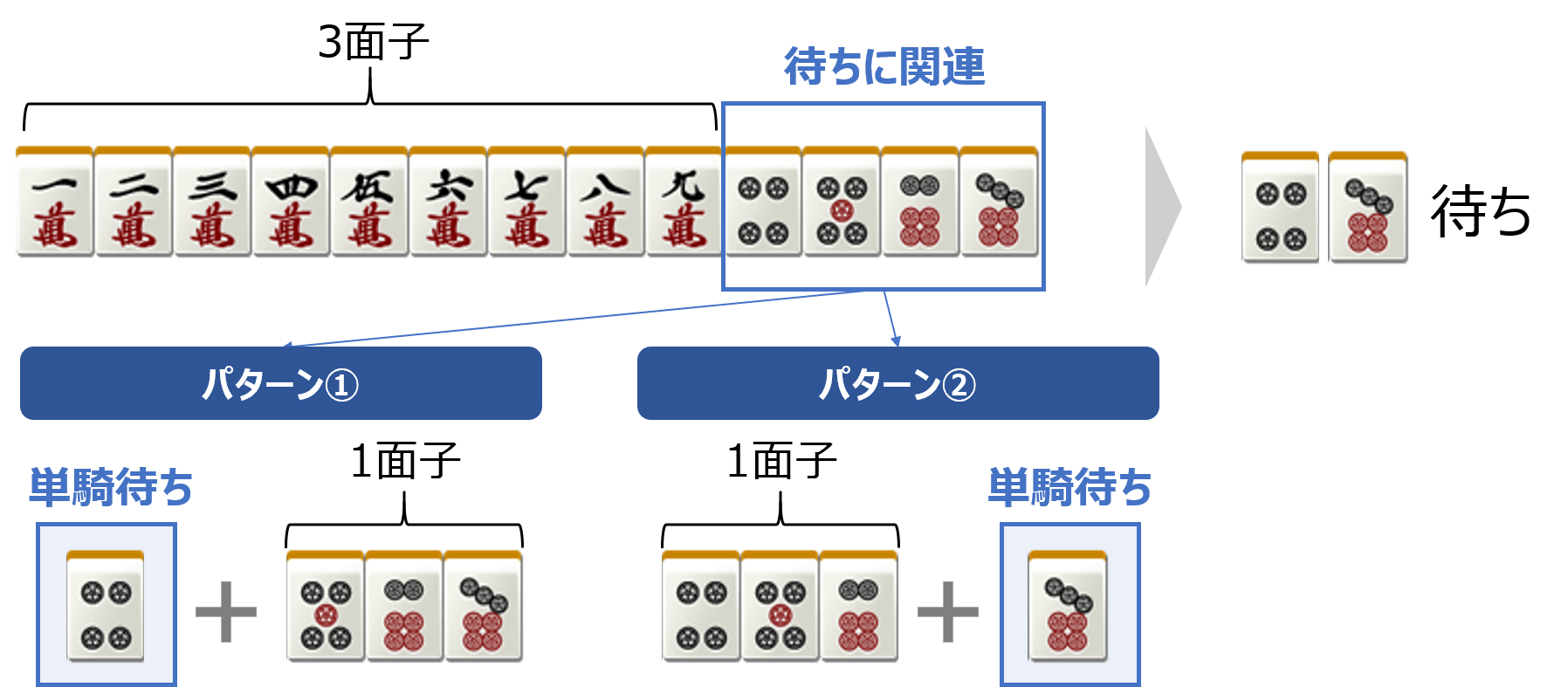

ケース① 単騎待ちが2種類(ノベタン)

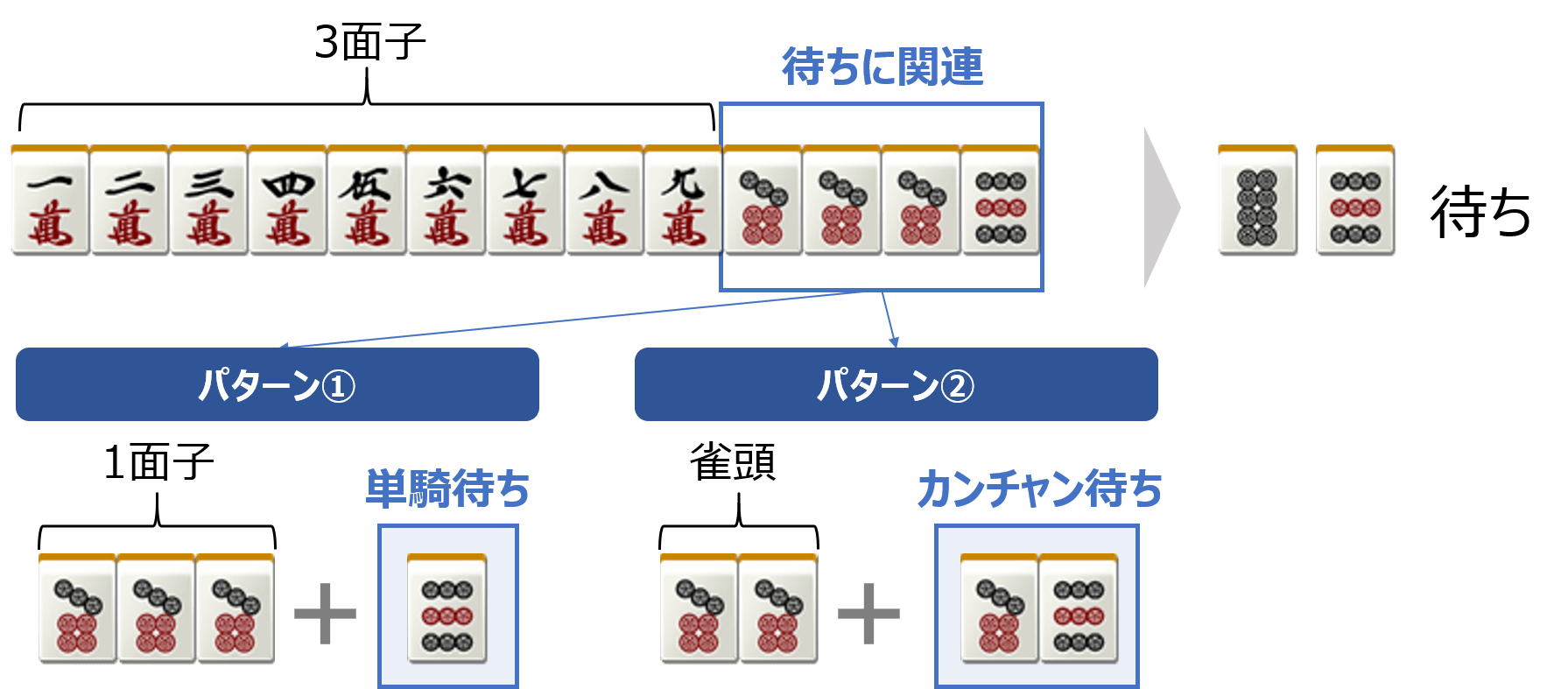

単騎待ちが2種類あるケースについて説明します。以下の画像をご覧ください。

こちらの手牌は![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() で3面子完成しており、残りの1面子+雀頭はピンズで構成されそうです。

で3面子完成しており、残りの1面子+雀頭はピンズで構成されそうです。

待ちに関連する![]()

![]()

![]()

![]() について、面子の種類によって以下の2パターンに分解することができます。

について、面子の種類によって以下の2パターンに分解することができます。

パターン①

![]() を雀頭、

を雀頭、![]()

![]()

![]() を1面子とする

を1面子とする

→![]() 単騎待ち

単騎待ち

パターン②

![]()

![]()

![]() を1面子、

を1面子、![]() を雀頭とする

を雀頭とする

→![]() ピン単騎待ち

ピン単騎待ち

パターン①・②で単騎待ちの牌が変わります。従ってこの手牌は![]()

![]() ピン待ちとなります。

ピン待ちとなります。

![]()

![]()

![]()

![]() といった数牌が4連続で並んだ形が待ちとなる場合、単騎待ちが2種類になります。このような待ちの形をノベタンといいます。

といった数牌が4連続で並んだ形が待ちとなる場合、単騎待ちが2種類になります。このような待ちの形をノベタンといいます。

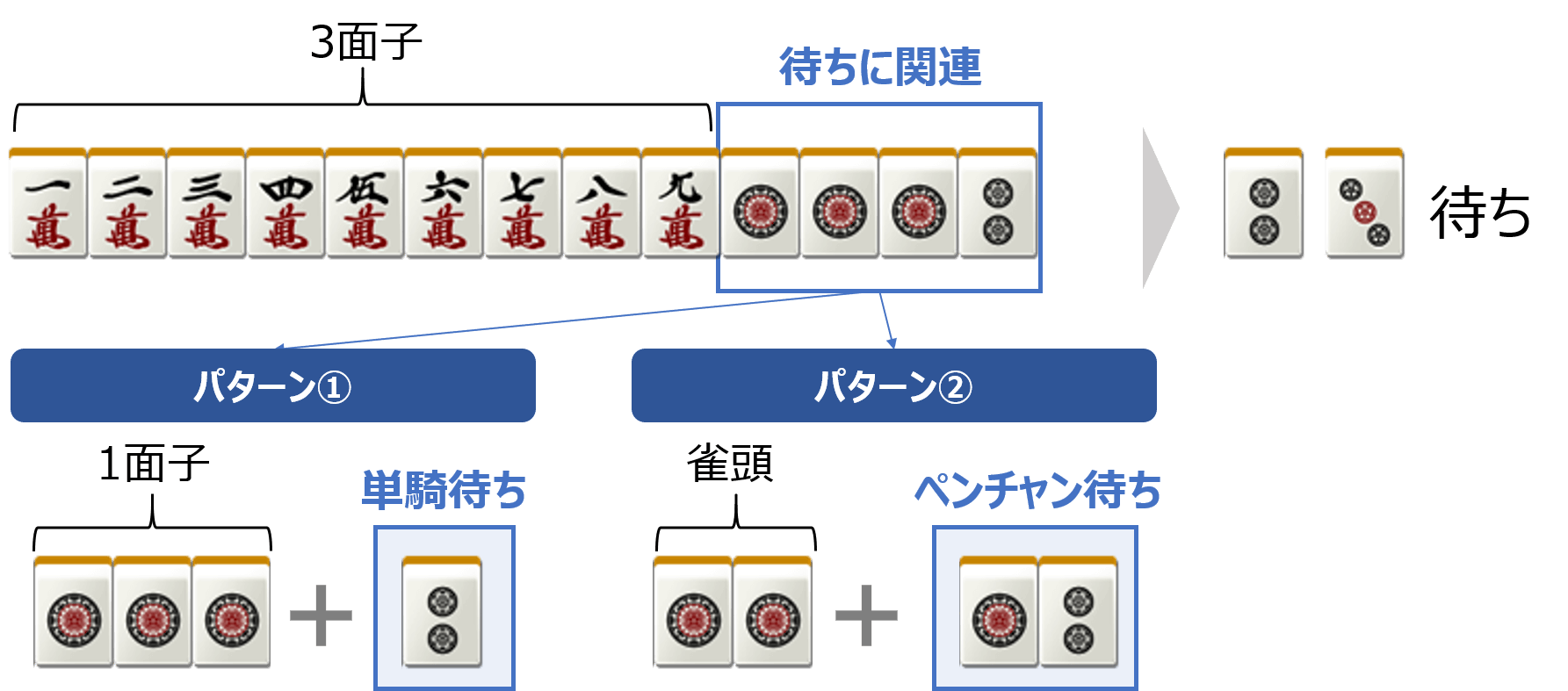

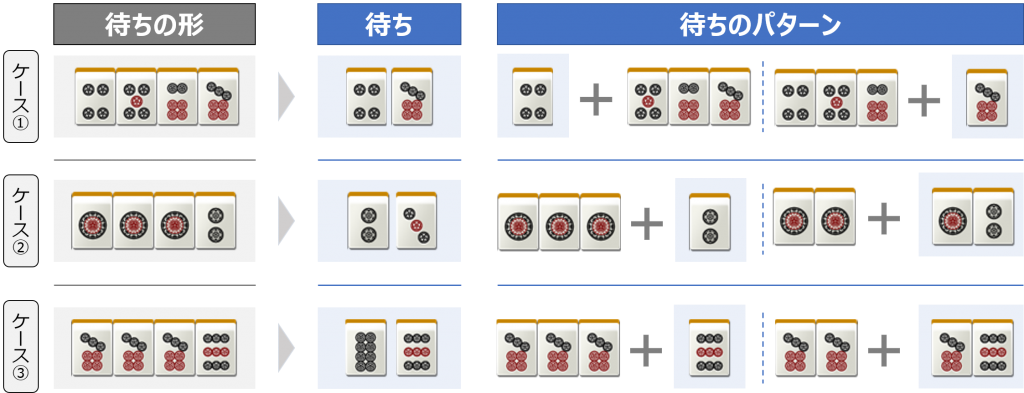

ケース② 単騎待ち+ペンチャン待ち

「単騎待ち+ペンチャン待ち」に分解できるケースについて説明します。以下の画像をご覧ください。

こちらの手牌は![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() で3面子完成しており、残りの1面子+雀頭はピンズで構成されそうです。

で3面子完成しており、残りの1面子+雀頭はピンズで構成されそうです。

待ちに関連する![]()

![]()

![]()

![]() について、

について、![]()

![]()

![]() の暗刻の扱い方によって以下の2パターンに分解することができます。

の暗刻の扱い方によって以下の2パターンに分解することができます。

パターン①

![]()

![]()

![]() を1面子(暗刻)、

を1面子(暗刻)、![]() を雀頭とする

を雀頭とする

→![]() 単騎待ち

単騎待ち

パターン②

![]()

![]() を雀頭、

を雀頭、![]()

![]() でペンチャン待ちとする

でペンチャン待ちとする

→![]() 待ち

待ち

パターン①では![]() を1面子(暗刻)と扱うのに対して、パターン②では

を1面子(暗刻)と扱うのに対して、パターン②では![]() のうち2枚を雀頭、1枚をペンチャンターツとして扱います。

のうち2枚を雀頭、1枚をペンチャンターツとして扱います。

従ってこの手牌は![]()

![]() 待ちとなります。

待ちとなります。

このように、暗刻は「1面子」または「雀頭+他の面子の一部」として扱うことができるのです。これは複雑な待ちを基本的な待ちの形に分解する上で、非常に重要な考え方になります。

ケース③ 単騎待ち+カンチャン待ち

「単騎待ち+カンチャン待ち」に分解できるケースについて説明します。以下の画像をご覧ください。

こちらの手牌は![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() で3面子完成しており、残りの1面子+雀頭はピンズで構成されそうです。

で3面子完成しており、残りの1面子+雀頭はピンズで構成されそうです。

待ちに関連する![]()

![]()

![]()

![]() について、7ピンの暗刻の扱い方によって以下の2パターンに分解することができます。

について、7ピンの暗刻の扱い方によって以下の2パターンに分解することができます。

パターン①

![]()

![]()

![]() を1面子(暗刻)、

を1面子(暗刻)、![]() を雀頭とする

を雀頭とする

→![]() 単騎待ち

単騎待ち

パターン②

![]()

![]() を雀頭、

を雀頭、![]()

![]() をカンチャン待ちとする

をカンチャン待ちとする

→![]() 待ち

待ち

パターン①では![]() を1面子(暗刻)と扱うのに対して、パターン②では

を1面子(暗刻)と扱うのに対して、パターン②では![]() のうち2枚を雀頭、1枚をカンチャンターツとして扱います。

のうち2枚を雀頭、1枚をカンチャンターツとして扱います。

この手牌は![]()

![]() 待ちとなります。

待ちとなります。

まとめ

このページでは、複雑な待ちを基本的な待ちの形に分解し、待ちを分かりやすくする方法を説明しました。以下のまとめておきます。

このケース①~③は対局中によく出てくる形なので、待ちの形で覚えてしまいましょう!

とはいえ、考え方も重要です。暗刻が待ちに関連してくると待ちが分かりづらくなりますので、その場合は暗刻を以下の2パターンに分けて考えてみましょう。

- 暗刻→1面子

- 暗刻→雀頭+他の面子の一部

では続いて、麻雀の難しい待ち【3種類待ち】Part1を見てみましょう。

多面待ちの練習問題

複雑な待ちの練習問題を用意しています。解説もついていますので、練習問題を通して複雑な待ちに慣れましょう!

.png)